Je ne suis pas un spécialiste d’anthropologie ni d’Histoire Naturelle, mais il se murmure que le Darwinisme serait la théorie de l’évolution la plus probable. Et que par conséquent, tous les actes et expériences d’une espèce pourraient se retrouver inscrits dans son ADN, au fil des générations futures.

Si j’ai bien tout compris, et comme ça m’arrange donc, il serait alors normal que j’aie des gènes Elvis Presley dans mon organisme, et que ceci expliquerait cela : trois ans avant que je naisse, mon cher papa allait voir Elvis au Madison Square Garden de New York, en juillet 1972. Tu parles d’un truc !!! Quand j’étais bambin ça me laissait de marbre, quand j’étais adolescent je trouvais ça ringard, et une fois l’âge de raison trouvé, je trouvais ça assez démentiel. Voire incroyable. Et pourtant. Croyez-moi, du Elvis, j’en ai mangé. Pas d’inquiétude, je m’en suis très vite satisfait, d’autres ayant bouffé du Sardou pendant toute leur enfance.

En 1992, je découvre par hasard sur MTV un autre chanteur qui ira complètement bouleverser ma vie et se propulsera fissa sur le podium de mes idoles - pour y rester depuis. Glenn Danzig. A l’époque j’ignore encore qu’il est l’ex-chanteur des MISFITS (je ne fais pas encore le lien entre la reprise de "Last Caress" par METALLICA et lui), d’autant qu’au début des années 90, personne ne se balade encore avec des t-shirts, des chaussettes hautes ou des mini-shorts moulants à l’effigie du Crimson Ghost. Non, outre le charme envoûtant et ténébreux de morceaux comme "How The Gods Kill", c’est l’incroyable ressemblance entre sa voix et celle de Elvis qui m’interpelle. Et également celle de Jim Morrison que je découvrirai au même moment. Un mimétisme aussi bluffant que naturel - pour ne pas dire surnaturel. Presse, fans, médias : tout le monde le surnomme par conséquent "Evil Elvis", un nom de guerre désormais immuable qui lui va en effet comme un gant de velours. Et sur ce troisième album qui tourne en boucle, il y a cette ballade crépusculaire, érotique et romantique à la fois, presque désuète : "Sistinas". Un truc qui aurait très bien pu être écrit et interprété dans les années 50 par Roy Orbison - ou Elvis donc, dans ses heures les plus sombres et tourmentées, bien avant les caleçons et les chemises à fleur sur les plages d’Honolulu.

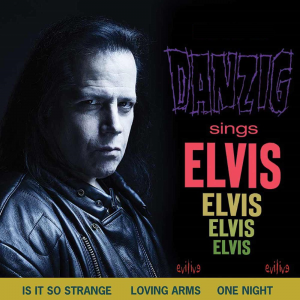

Bien des années plus tard, on apprend par le biais de quelques brèves, ou lors de bribes de très rares interviews données par le bonhomme (il faudra d’ailleurs que je vérifie sur la cassette de notre conversation téléphonique qui date de mai 2004 !!!), qu’il planifierait d’enregistrer un album entier de reprises de son idole, Elvis Presley. Ben tiens !

Honnêtement je ne sais plus depuis combien de temps il promet un tel projet, mais j’ai l’impression de vivre avec cet espoir depuis des siècles. Comme si ça avait toujours été ancré dans mon fantasme : Danzig sings Elvis. Entre-temps, et contre toute attente, entre deux albums moyens (oui, sa production discographique chute de manière abyssale depuis un paquet de temps maintenant), il publie « Skeletons », un premier album de reprises diverses et variées que nous avions chroniqué ici - j’essaie encore d’en oublier mes termes, tant l’exercice avait été catastrophique, tant au niveau de sa production requise, que de son inspiration (si, il y avait ça : « Glenn Danzig sonne poussif et peu inspiré, le souffle court et sans conviction »). Tellement dommage puisque sa sélection, elle, promettait quelque chose d’excellent, avec notamment un premier aperçu de ses covers d’Elvis le temps de "Let Yourself Go" - après en avoir déjà repris le fameux "Trouble" en 1993 sur son EP « Thrall - Demonsweatlive ».

Alors verdict ? Déjà, personne en Europe, encore moins en France, n’a trouvé utile de devoir distribuer l’album, signé chez Cleopatra Records à Los Angeles : comme toi, comme vous, comme moi, le fan va devoir se le payer en import, s’il vous plait. Autre petite frustration, l’album serait terminé depuis l’été 2016. Il y a quatre ans.

Alors verdict, donc, mince ?

Eh bien, au moins, Glenn Danzig ne nous l’a pas fait à la sauce « Skeletons », en sous-produisant ainsi le répertoire sacré façon punk low-fi. Autre grosse source de satisfaction, cette même production, aussi basique et dépouillée soit-elle, met surtout en avant l’organe : il s’agit tout simplement d’un disque de voix. Et d’aucune manière un album de metal stéroïdé des années 2020 avec la grosse prod en studio d’un Kevin Churko qui aurait lamentablement fait sonner des patates déjà indigestes comme "Viva Las Vegas" comme de la grosse artillerie. Non, là, dans ce petit studio discret, limite une cave insonorisée du Tennessee que l’on n’aurait pas retouchée depuis 1959, Danzig est quasi seul avec sa voix, cette voix, avec un accompagnement instrumental des plus sommaire opéré par le chanteur (excepté quelques renforts de Tommy Victor ci et là, ainsi que de Joey Castillo) : quelques titres soutenus par une batterie au loin, loin, loin, loin, dont il se charge lui-même, et quelques accords de guitare plaqués comme si nous étions bien en 1956, avec ce qu’il faut de réverb - le plus rock ’n’ roll étant ici "One Night", purement vintage.

Fermez les yeux boys and girls, vous y êtes bien : papa Glenn nous la joue Johnny Cash question dépouillement et sobriété. Et question répertoire, c’est juste un délice : Danzig n’a pas eu le mauvais goût de vouloir initier la Terre entière et ses jeunes générations à Elvis Presley. Pas de "Viva Las Vegas" donc, pas de "Don’t Be Cruel", pas de "Love Me Tender", pas de "Heartbreak Hotel", pas de "Jailhouse Rock", ouf : un répertoire d’initiés. Sans se la jouer élitiste, on échappe donc au catalogue habituel mille fois rabâché et qui aurait d’autant plus souffert des comparaisons. Allez, les seuls classiques vraiment incontournables ici, ce sont bien "Always On My Mind" et surtout "Fever" : feutré, sexy, humble. Claquements de doigts, ligne de basse, léger charley ici, quelques toms effleurés à peine. Malgré son égo légendaire, son orgueil démesuré, Glenn Danzig SAIT qu’il ne peut pas se permettre de faux pas : il ne s’agit pas d’un énième album studio de metal musculeux, mais bien de SON disque hommage, SON disque plaisir, LE disque de Glenn Allen Anzalone, jeune fan sincère d’Elvis Presley né en 1955 et qu’il idolâtre depuis son New Jersey natal. Certainement pas une parenthèse donc, mais bien celui avec lequel il pourrait très bien achever sa carrière, la boucle étant bouclée. Allons, un nouvel album des MISFITS en 2021 produit par Dave Grohl, près de quarante ans après « Earth A.D. » ? Un « Danzig XI » ? Naaaaan.

Non, « Danzig Sings Elvis », c’est juste la classe : à l’image de ce "Love Me" complètement nu, teeeeeellement respectueux de l’oeuvre originelle, et interprété avec une honnêteté, une justesse et une retenue qui honorent tout le projet, et tout ce que l’on pouvait imaginer depuis sa révélation. Alors certes sa voix est désormais bien recouverte de ce léger filtre brumeux, patine de l’âge qui bride la puissance de son coffre, mais les émotions sont là. Très peu de rockabilly sur cet opus ("When It Rains It Pours" et "Baby Let’s Play House"), Glenn ayant privilégié les tendres ballades traditionnelles que sont "Is It So Strange", "Loving Arms", la superbe et bluesy "Like A Baby", "First In Line" ou encore l’incroyable "Young And Beautiful" d’une rare tendresse et sincérité, seulement accompagnée au piano, telle la dernière lettre d’un admirateur.

Aucun morceau n’a été écrit par le King en personne : les crédits indiquent bien les songwriters habituels, classiques ou ‘industriels’ (puisque jadis l’écriture pouvait être opérée en "laboratoire" par des spécialistes), mais tous portent indéniablement sa patte, voire sa rouflaquette.

Tout juste, à titre personnel, aurais-je adoré entendre Glenn Danzig reprendre mon morceau favori, "Suspicious Minds", mais l’exercice était à des années-lumière de ce genre de morceau, bien plus orchestral et Big Band soul.